В современных экономических реалиях, когда инновации являются главным источником роста и развития в условиях экономики знаний, особое значение приобретает выстраивание грамотной инновационной политики на всех уровнях управления.

Благодаря инициативам, реализованным органами власти на федеральном уровне, таким как: разработка «Стратегии инновационного развития России до 2020 года», издание указа Президента Российской Федерации «О долгосрочной государственной экономической политике» от 7 мая 2012 года, формирование программ научно-технологической направленности («Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие науки и технологии», «Развитие образования», «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», программы по основным направлениям стратегии – прим. «Комплексная программа развития биотехнологий в РФ до 2020 года»), создание институтов стимулирующих инновации – в частности Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России, Российской венчурной компании, РОСНАНО, фондов «ВЭБ Инновации», «Сколково», «Российского фонда технологического развития», «Фонда содействия инновациям» и др. [1], в России удалось создать многие элементы национальной инновационной системы, которые, несомненно, оказали влияние на результативность инновационной деятельности в стране.

Однако, очевидно, что в федеративном государстве с 85 субъектами, каждый из которых обладает своими социальными, экономическими, культурными и демографическими особенностями, инициатив, реализуемых только на федеральном уровне недостаточно для построения полноценной инновационной экономики, что и демонстрирует отрицательная динамика основных показателей инновационной деятельности РФ, отслеживаемых федеральной службой государственной статистики, на отрезке 2013-2015 гг. (рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные показатели инновационной деятельности РФ

Источник: Подготовлено автором на основе данных сайта федеральной службы государственной статистики

Конечно же, поддержка инноваций также ведется и на межрегиональном и региональном уровне. Конкретными примерами таких инициатив могут служить: создание «Ассоциации инновационных регионов России», создание технопарков, кластеров, технологических платформ, особых экономических зон, разработка региональных стратегий инновационного развития, создание региональных институтов развития и финансирования инноваций. Эти меры позволили некоторым регионам добиться роста инновационных показателей и сформировать эффективно функционирующую региональную инновационную систему.

Примером может служить республика Татарстан, которая в настоящий момент является инновационным лидером среди регионов России, занимая ведущие позиции во многих рейтингах [3,4]. В рейтинге инновационного развития субъектов РФ, составленном НИУ ВШЭ, можно увидеть, что республика с 2008 года поднялась с 11 места рейтинга на 1 место в 2014. В регионе функционирует Камский инновационный территориально-производственный кластер, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», 19 технопарков, 7 бизнес инкубаторов [1]. Стратегия социально-экономического развития республики строится вокруг человеческого капитала, и очень тесно увязана с гармоничным инновационным развитием всей территории региона (в основу территориальной политики положена концепция технологических укладов С.Ю. Глазьева) [5].

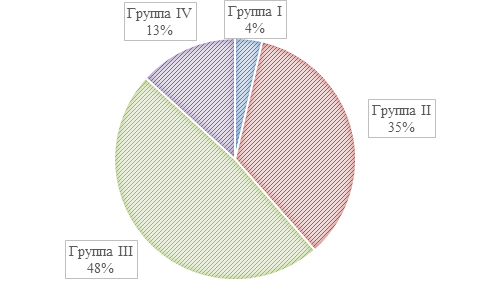

Несмотря на это, результативность инновационной деятельности большинства регионов находится на достаточно низком уровне. Проанализировав результаты исследования, проведенного НИУ ВШЭ, можно заметить, что 51 регион из 83 (т.е. 61%) рассматриваемых находятся в третьей и четвертой группах рейтинга, что соответствует низким значениям интегрального показателя регионального инновационного индекса (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение количества регионов по группам рейтинга инновационного развития

Источник: Подготовлено автором на основе данных четвертого выпуска рейтинга инновационного развития субъектов РФ, НИУ ВШЭ

Кроме того, анализ территориального распределения различных субъектов инноваций (территориальные кластеры, технопарки, промышленные парки, особые экономические зоны) так же показывает, что большая часть из них сосредоточена в юго-западной части России, а в восточной части их крайне мало (рисунок 3), что также может свидетельствовать о низкой развитости инновационной среды в регионах, отдаленных от центральной России. Такая неоднородность распределения субъектов инновационной инфраструктуры, ещё больше усугубляет разрыв между развитыми и развивающимися регионами страны.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент именно тщательная проработка региональной инновационной политики каждого региона является основным источником повышения результативности инновационной деятельности Российской Федерации в целом. Актуальным остается вопрос – какие факторы будут положительно влиять на инновационную деятельность в регионах с низкими инновационными показателями.

Рисунок 3 – Территориальное распределение субъектов инноваций

Источник: Карта инновационной России – сайт инновации в России [1]

Обращаясь к современным моделям экономического роста – в частности, к модели Пола Ромера – можно сказать, что экономический рост связан с производством инноваций, которое определяется производительностью научно-исследовательского сектора экономики, результатом деятельности которого является патент, а его производительность определяется объемом и производительностью труда в секторе [2]. В отечественной статистике показателем, отражающим результативность научно-исследовательского сектора, является коэффициент изобретательской активности, который рассчитывается, как число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения.

Предложим гипотезу о том, что производительность труда в научно-исследовательском секторе определяется несколькими параметрами, а именно: квалификацией исследователей, мотивацией исследователей, и оснащенностью исследователей необходимым оборудованием. Для проверки гипотезы соотнесем данные параметры с реально фиксируемыми статистическими показателями регионов.

Параметр квалификации исследователей предлагается оценивать с помощью показателя доли исследователей с научными степенями в общем количестве исследователей. Мотивацию исследователей, если отбросить все субъективные и психологические факторы, статистически не фиксируемые, возможно оценить по уровню заработной платы научных сотрудников. Для достижения большей степени достоверности, в исследовании использовался нормированный показатель – отношение средней заработной платы научных сотрудников в регионе к средней заработной плате по региону. Оснащенность исследователей необходимым оборудованием предлагается оценивать с помощью показателя затрат на приобретение оборудования в расчете на одного исследователя. Все, указанные выше, показатели фиксируются или доступны для расчета исходя из данных федеральной службы государственной статистики, опубликованных в сборнике «Регионы России. Социально-экономические показатели» [7].

Проверка связи показателей в исследовании проводилась методом корреляционного анализа с использованием критерия Пирсона в программе IBM SPSS statistics версии 22. Была сформирована однородная выборка данных по результирующему показателю (коэффициент изобретательской активности), в которую были включены регионы с низким значением оного в 2014-2015 годах (регионы со значением показателя от 0,96 до 1,48), то, какие конкретно регионы подверглись анализу показано в таблице 1. В выборку попали 43 значения, коэффициент вариации набора данных составил 11%, также была проведена проверка нормальности распределения по критерию Колмогорова-Смирнова, которая показала, что распределение является нормальным со значением двухсторонней асимптотической значимости равным 0,2. Соответственно данная выборка данных пригодна для исследования соответствующим методом.

Таблица 1 – Выборка данных по результирующему показателю, регионы

| Регион |

Год |

Регион |

Год |

| Белгородская область |

2014,2015 |

Республика Северная Осетия-Алания |

2014,2015 |

| Калужская область |

2015 |

Чувашская область |

2014,2015 |

| Рязанская область |

2014,2015 |

Пермский край |

2014,2015 |

| Тверская область |

2014,2015 |

Нижегородская область |

2014,2015 |

| Тульская область |

2014,2015 |

Пензенская область |

2014,2015 |

| Ярославская область |

2014,2015 |

Свердловская область |

2014,2015 |

| Волгоградская область |

2014,2015 |

Тюменская область |

2014,2015 |

| Орловская область |

2014 |

Республика Калмыкия |

2014 |

| Ульяновская область |

2014 |

Самарская область |

2014 |

| Красноярский край |

2014,2015 |

Амурская область |

2014,2015 |

| Омская область |

2014,2015 |

Еврейская область |

2015 |

| Приморский край |

2014,2015 |

Республика Севастополь |

2015 |

| Хабаровский край |

2014,2015 |

Самарская область |

2014 |

| Ульяновская область |

2014 |

Результаты, представленные в таблице 2 показывают, что для данной выборки значимая корреляция коэффициента изобретательской активности присутствует только с одним из факторов, а именно с отношением средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в регионе.

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа

|

Влияющие факторы

Результирующий показатель |

Затраты на оборудование, на 1 исследователя |

Доля исследователей, имеющих ученые степени |

Отношение заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в регионе |

|

| Коэффициент изобретательской активности | Корреляция Пирсона |

-,134 |

-,066 |

,305* |

| Знач. (двухсторонняя) |

,393 |

,676 |

,050 |

|

| N |

43 |

43 |

42 |

|

| *. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). | ||||

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что для регионов России с невысокой производительностью научно-исследовательского сектора, эффективность его работы прямо связана с тем, насколько эффективно работает система мотивации научных сотрудников в регионе. Кроме того, если воспринимать уровень заработной платы шире, как отражение социального статуса профессии научный сотрудник в регионе, то можно говорить о положительном влиянии престижности научной деятельности и профессии ученого на производительность научно-исследовательского сектора региона, что также отражается и на результатах деятельности инновационной экономики – создавая больше ресурсов для производства инноваций. Таким образом, для этих регионов, актуальными являются вопросы обеспечения престижности профессии ученого, совершенствование системы их мотивации, привлечения молодых кадров в отрасль – именно эти инструменты могут помочь отстающим регионам повысить эффективность инновационной экономики.

Библиографический список

- «Инновации в России», сайт, режим доступа [http://innovation.gov.ru/ru];

- Шараев Ю.В., «Теория экономического роста», Москва, Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006;

- «Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 4» / под ред. Л.М. Гохберга; – М.: НИУ ВШЭ, 2016;

- «Рейтинг инновационных регионов России: версия 2016», Ассоциация инновационных регионов России, 2017, режим доступа [http://www.i-regions.org/images/files/presentations/AIRR_26.12.pdf];

- «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года», Приложение к Закону Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40 ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года», режим доступа [http://tatarstan2030.ru/UserFiles/Files/Strategy_RT_1205.pdf];

- Федеральная служба государственной статистики, официальный сайт, режим доступа [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/];

- «Регионы России. Социально-экономические показатели», Федеральная служба государственной статистики, 2016, режим доступа [http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/region/reg-pok16.pdf]

- Белякова Г. Я., Ушанова И. С. – Проблемы производства инновационных товаров и услуг на территории Российской Федерации и Красноярского края, «Проблемы современной экономики», №4, 2011

- Белякова Г. Я. Механизм формирования инновационных преимуществ региона / Сумина Е.В., Белякова Г.Я. // Фундаментальные исследования № 8-1 2015.